本稿はパスラボ山形ワイヴァンズをめぐる最新の状況を「ニュース×歴史×戦術×統計」の視点で再構成した編集型リライトである。キーワードであるパスラボ山形ワイヴァンズ/B2リーグ/東地区を要所に配置し、速報を“百科化”して長期的に読まれる知識資産へと転換する。

ニュース概要

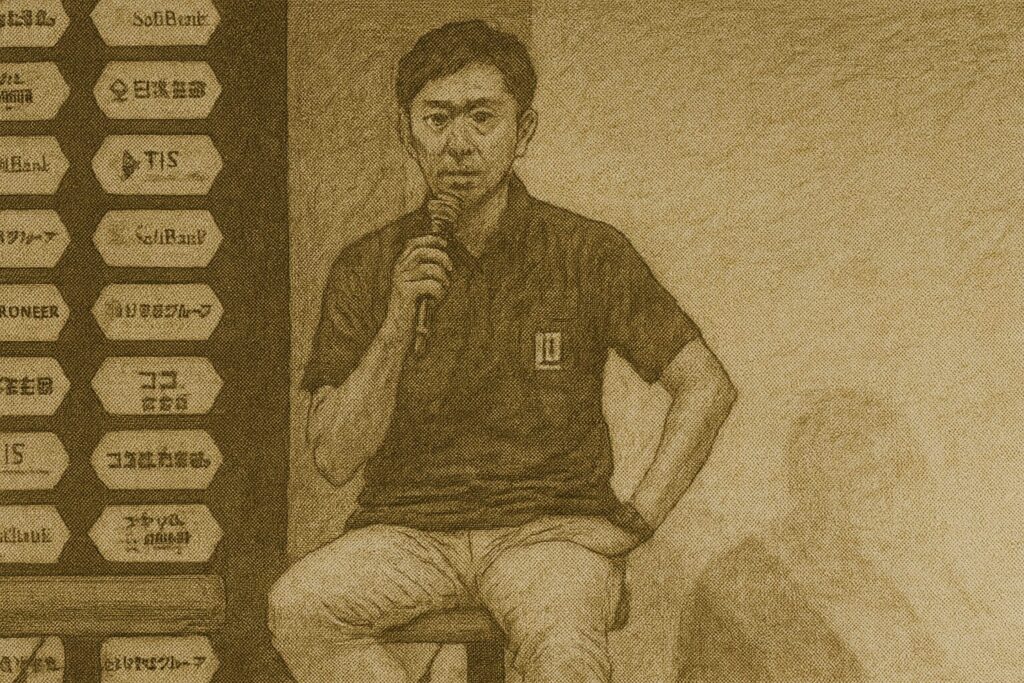

2025-26シーズン、B2リーグ東地区のパスラボ山形ワイヴァンズは、昨季(2024-25)の24勝36敗(勝率.400)・東5位・全体11位からの再浮上を志向する。指揮は石川裕一ヘッドコーチが3季目に入り継続。ホームは引き続き山形県天童市・山形県総合運動公園総合体育館を軸に、山形市総合スポーツセンター体育館、南陽市民体育館、上山市の三友エンジニア体育文化センターなど県内複数会場での開催歴を持つ。ロスターはシャキール・ドアソン(C)、ジェームズ・ベル(SF)、ノア・ウォーターマン(F)らサイズとレンジを兼備した布陣に、村上慎也(PG)、白戸大聖(SG)ら既存コアを組み合わせる構図だ。

背景と歴史的文脈

クラブのルーツは、栃木ブレックスの下部組織「TGI D-RISE」に遡る。2013年にNBDL参入が承認され、株式会社パスラボの設立(同年)を経て、2014-16のNBDL期にはロゴを東北芸術工科大学の学生チーム「ASSIST」が制作するなど、地域由来のブランディングを積み上げてきた。2016年、国内トップリーグの統合によりB.LEAGUEが発足。山形はB2東地区参入となり、当初ホームだった山形市から収容規模要件(B1昇格を見据えた5,000人級)を満たすべく、天童市の山形県総合運動公園総合体育館へ主会場をシフトした。

競技面では、2019-20に成績不振で最下位(8勝39敗)、2020-21は東西2地区制の下で31勝29敗(東5位)と勝ち越し、クラブ史上初のプレーオフ進出(QF敗退)を達成。2023-24は10連勝を含む31勝29敗(東3位・全体6位)でPO到達も、2024-25は24勝36敗(東5位)と後退した。制度面では、B1/B2ライセンス要件(アリーナ、財務、ユース、地域連携等)がクラブ運営の羅針盤になっており、山形は興行・育成・成績の三方向で積み上げが続く段階にある。

選手・チームのプロフィール

2025-26開幕時点ロスター(抜粋)は以下の通り。

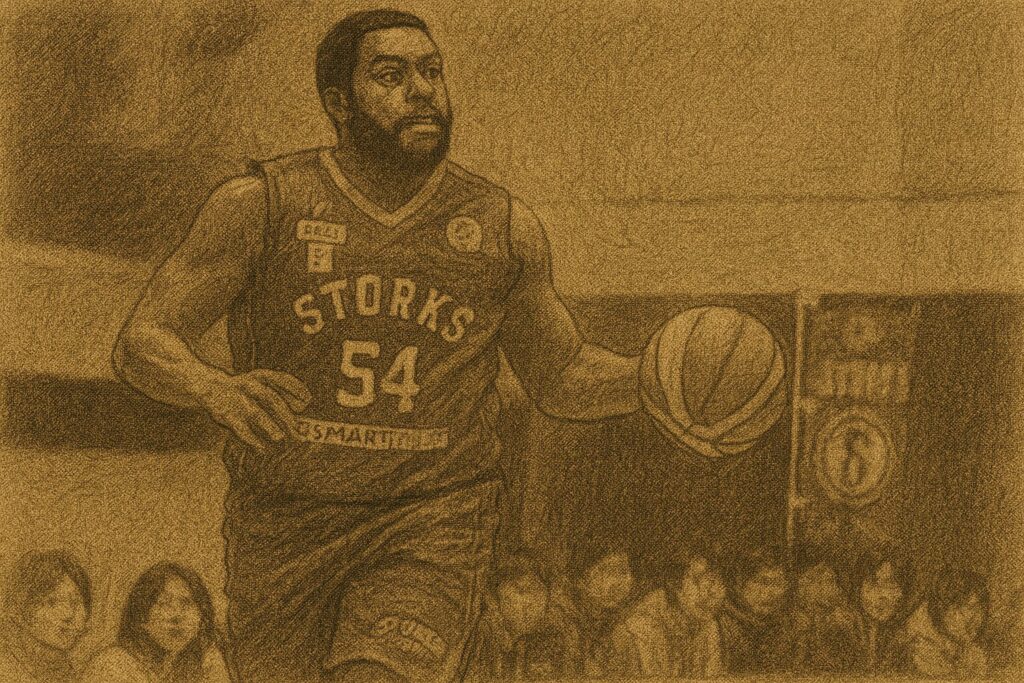

- シャキール・ドアソン(C/213cm):リムプロテクトとポストプレーが主武器。サイズでペイントに存在感。

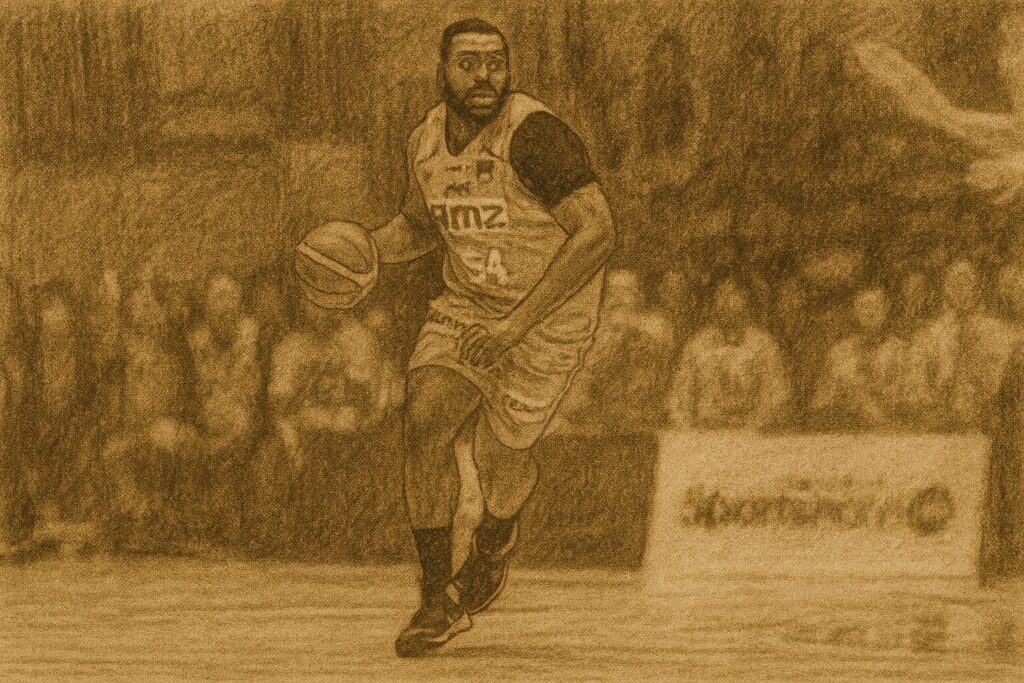

- ジェームズ・ベル(SF/196cm):ウィングからのショットクリエイトとキャッチ&シュート。終盤の得点源候補。

- ノア・ウォーターマン(F/211cm):ストレッチ力。ハイポップからの3Pとドライブでスペースを広げる。

- 村上慎也(PG)/中田嵩基(PG):テンポ管理とP&R起点。ゲームメイクの安定がチーム効率を左右。

- 白戸大聖(SG):3&Dロール。POA(Point of Attack)でのボール圧とコーナー3の両立。

- 広瀬翔一(C/201cm):スクリーン&リムラン、フィジカルコンタクトでセカンドユニットの核。

- 佐藤巧(SF/195cm):サイズのある日本人ウィング。守備ローテの要として伸長が期待。

クラブアイデンティティはウェイクンバイオレットと、愛称ワイヴァンズ(ワイバーンに由来)。マスコットはヴァンゴー(背番号850)。運営は株式会社パスラボで、ホームタウンは2016年に山形市から天童市へ公式に移行した。地域全体を活動圏とし、複数市町の体育館で開催実績を持つ“分散型ホーム”の色合いも強い。

試合・出来事の詳細

直近2季の推移を俯瞰する。

| シーズン | 成績 | 地区順位 | 特記事項 |

|---|---|---|---|

| 2023-24 | 31勝29敗 | 東3位 | クラブ新の10連勝、PO進出(3位決定戦でA千葉に連敗) |

| 2024-25 | 24勝36敗 | 東5位 | クラッチでのTO増、3P量の揺らぎ、守備効率が伸び悩み |

2024-25のゲーム像は、守備は一定に保ちつつ、ハーフコートのショット品質が安定しないという課題が顕著だった。終盤のクラッチではスイッチ対応に遅れ、ショットクロック残10秒以降のタフショット比率が上昇。3Pアテンプト(量)の揺らぎがeFG%の変動を増幅し、接戦勝率を押し下げた。一方、中盤に見られた2ndユニットのハードショウ→ローテーション完遂や、トランジション3(特に右45度とコーナー)の成功例には、改善の種が残る。

戦術・技術・スタイル分析

(1)ハーフコート・オフェンス:山形はP&Rを軸に、ショートロールの配球とハイポップの射程を織り交ぜたい。具体的には、ドアソンのディープダイブを囮に、ウォーターマンの5-Out気味の間取り(ハイポップ)で弱サイドのスタントを誘発。45度のスタント対策として、「45カット→コーナーフィル」のルール化を徹底すると、コーナー3とペイントアタックの選択肢が増える。終盤のATO(タイムアウト後セット)では、Horns→Spain PnRとIversonカット→サイドPnRの2本柱を固定し、意思決定の属人性を減らすのが定石。

(2)ディフェンス:ベースはDropとICEの併用でリム保護を優先。相手のハンドラー資質に応じ、ウィングのトップロック→トレイル誘導で中へのドライブ線を外へ逃がす。コーナータグの距離を短く保ち、ロータグ→Xアウトの2手目を省エネ化すると、ファウルとヘルプ距離の両面で効率が上がる。セカンドユニットのスイッチ切替(1-4スイッチ、5番はDrop継続)は、ミスマッチ対応のリスク管理として有効。

(3)リバウンドとトランジション:ORB%の過剰追求はトランジションDを破綻させやすい。2人まで突っ込む/3人は即時帰陣の原則で、相手のアーリーオフェンスを抑制。奪ったら0-7秒ルールで早い判断のショットを容認し、3PAr(3P試投比率)を底上げする。

ファン・メディア・SNSの反応

クラブ新の10連勝を記録した2023-24には、県内メディアの露出増とSNS流通の加速が顕著だった。「天童の熱量」「地方からB2を変える」といった文脈で共有が進み、ホームの一体感がクラッチ局面の後押しとなった一方、2024-25の不振局面では「終盤の設計」「3Pの量と質」に議論が集中。建設的な指摘(ラインナップ最適化、若手の守備ルール適用)が多く、ファンベースの成熟がうかがえる。

データ・記録・統計情報

公式発表のシーズン勝敗と順位から、近年のトレンドを要約する。

- 2019-20:8勝39敗(東6位)—最下位で苦戦。

- 2020-21:31勝29敗(東5位・全体8位)—初のPO(QF敗退)。

- 2021-22:19勝33敗(東5位)。

- 2022-23:26勝34敗(東6位)。

- 2023-24:31勝29敗(東3位・全体6位)—10連勝でPO進出。

- 2024-25:24勝36敗(東5位・全体11位)。

ホーム会場の分散開催は、山形県総合運動公園総合体育館(天童)を軸に、山形市総合スポーツセンター体育館、南陽市民体育館、上山市(三友エンジニア体育文化センター)などで実績がある。B1昇格要件に直結するのは平均入場者数・施設基準・財務健全性等で、成績面と両輪での強化が続く。

リーグ全体への影響と比較分析

B2リーグ東地区の上位チームは、概して3Pアテンプトの安定供給・リム保護の一貫性・セカンドユニットのKPI管理(TO%、ORB%、3PAr)を押さえている。山形はサイズ(ドアソン、ウォーターマン)×レンジ(ウォーターマン、白戸)×ハンドル(村上、中田)の資源を持ち、「資源はある、設計次第」というフェーズに入った。過去類例として、B2でハーフコート設計を固定し、3PArを中位以上へ引き上げたクラブは、接戦勝率の反転とともにPO圏へ復帰する傾向が強い。山形が同軌道に乗るためには、終盤の固定セット(Spain/Iverson)と守備のルール明確化(ICE/Dropのスカウティング適用)が不可欠だ。

今後の展望とまとめ

2025-26のパスラボ山形ワイヴァンズは、(A)3Pボリュームの安定化、(B)クラッチ設計の固定化、(C)セカンドユニットのKPI管理で勝ち筋を太くできる。戦術的には、5-Out寄りの間取りとショートロール→角チェン→コーナー生成を徹底し、守備はリム保護とXアウトの省エネ化でファウルと失点効率を抑える。興行・育成・財務の三層強化は、B1ライセンス回復・昇格を見据えた土台作りとして引き続き重要だ。

キーワード「パスラボ山形ワイヴァンズ」「B2リーグ」「東地区」の文脈で、本稿が示したのは“資源から再現性へ”の道筋である。読者のみなさんの視点(戦術提案、若手起用の意見、会場体験のレポート)をぜひ共有してほしい。#山形ワイヴァンズのタグで議論を広げ、次の1ポゼッションの質を、地域の知恵で底上げしていこう。