ジョシュ・スコットがB3岡山に加入|2季ぶりのBリーグ復帰へ

2025年7月31日、B3リーグのトライフープ岡山は、元宇都宮ブレックスのジョシュ・スコットとの2025–26シーズンにおける新規選手契約を発表した。スコットのBリーグ復帰は、2022–23シーズンを最後に日本を離れて以来、2シーズンぶりとなる。

B1優勝経験を持つ実力派ビッグマンの加入により、トライフープ岡山の来季の注目度は一気に高まった。

スコットのキャリア|NCAAから世界を経て日本の頂点へ

ジョシュ・スコットは1992年アメリカ・コロラド州出身。身長210cm、体重114kgのパワーフォワード兼センターとして、NCAAディビジョン1の名門・コロラド大学で頭角を現した。大学卒業後は北マケドニア共和国のクラブでプロキャリアをスタートし、2017年に初来日。

以降、島根スサノオマジック、琉球ゴールデンキングス、宇都宮ブレックス、横浜ビー・コルセアーズといったB1クラブを渡り歩き、特に宇都宮在籍時の2021–22シーズンにはBリーグチャンピオンの立役者の一人として活躍した。

宇都宮ブレックスでの躍動|インサイド支配力が光った

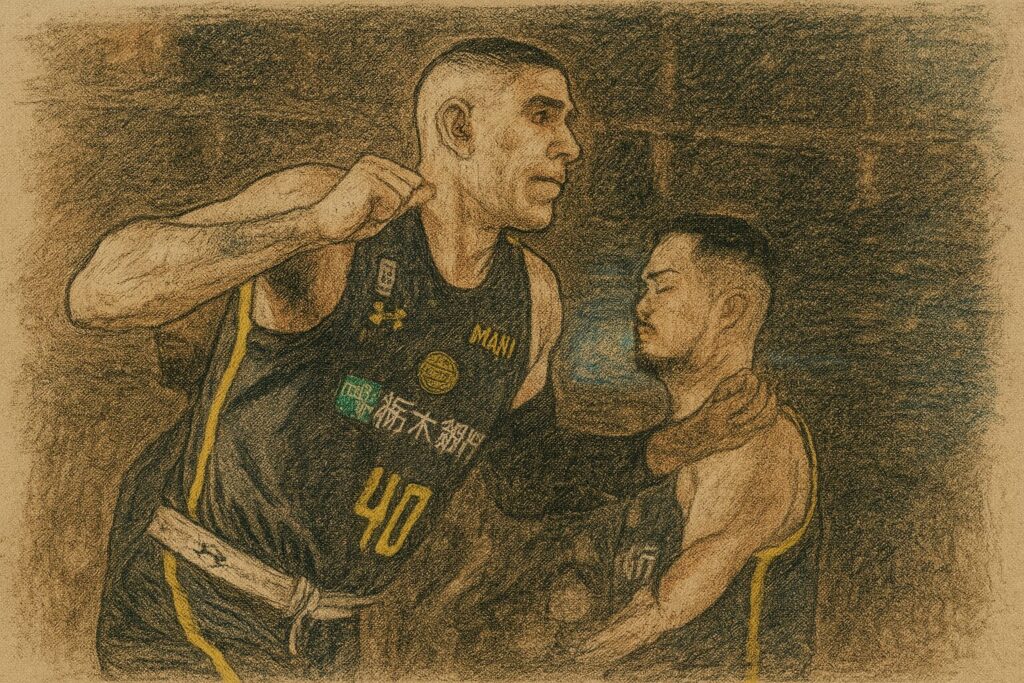

スコットの代表的なシーズンとなった2021–22年、宇都宮ブレックスではレギュラーシーズン52試合中すべてに出場。平均11.4得点、7.6リバウンド、1.2ブロックを記録し、攻守にわたってチームの屋台骨を支えた。

プレーオフでもその存在感は際立ち、特にファイナルでは強豪琉球との激戦の中でペイントエリアを完全に制圧。彼のサイズとフィジカル、そして戦術理解度の高さが優勝への大きな推進力となった。

B3岡山への加入背景|優勝経験を地方クラブに還元

今回のトライフープ岡山加入は、B3クラブにとって極めて大きな補強となる。岡山は2024–25シーズン、B3プレーオフ進出を逃したものの、近年着実に組織力を高めてきており、スコットの加入はチームの天井を押し上げる存在となるだろう。

岡山は以前よりインサイドのリムプロテクターとフィジカルプレイヤーを補強ポイントとしており、スコットのサイズと経験はまさに理想的なピースと言える。

GL3x3視点|3×3でも活きる 知性あるビッグマン のモデル

ジョシュ・スコットのような「サイズだけでなく、頭脳で守るビッグマン」は、3×3バスケットボールでも重要なモデルケースだ。特にスイッチディフェンスの局面では、サイズのミスマッチだけでなく、ポジショニングと状況判断力が試される。

GL3x3では、高さのある選手でも スローではなく機動性と判断力を持つ ことが求められており、スコットのような動けるインサイドプレイヤーが新たなスター像として注目されている。

選手コメント(※岡山公式より)

現在のところスコット本人からのコメントは発表されていないが、岡山側はプレスリリースで以下のように期待を寄せている。

「ジョシュ・スコット選手の経験と実績、そして日本バスケを熟知したインテリジェンスは、我々のチームに新たな推進力を与えてくれると信じています。地域のバスケ熱をさらに高める存在として大きな期待をしています」

Bリーグ全体の流れとスコット復帰の意義

現在、Bリーグ全体では『B.革新』と呼ばれる構造改革が進行中で、外国籍選手の役割やチーム編成方針にも変化が見られている。そんな中で、過去にリーグの頂点を経験したスコットのような選手が再び日本に戻ってくることは、リーグの競争力と魅力を高める意味でも大きな意義を持つ。

彼のような選手が、再び地方都市でプレーすることで地域バスケ文化への還元が生まれ、リーグ全体の底上げにもつながっていく。

まとめ| B1優勝の柱 がB3で再起、岡山から再び頂点へ

ジョシュ・スコットのB3岡山加入は、単なる助っ人補強ではない。B1優勝経験を持つインテリジェントなビッグマンが、再び日本でのキャリアをスタートさせるという 再生と挑戦 の物語である。

トライフープ岡山の悲願であるB2昇格、そして地域からのバスケ文化醸成に向けて、スコットが果たす役割は計り知れない。GL3x3としても、こうした 復帰組 のストーリーが若手選手のロールモデルとなることを強く期待している。

📣GL3x3公式サイトでは、元B1スターや海外組の復帰情報も随時発信中。あなたも 次のステージ に挑む選手たちの姿を追いかけてみてほしい。