GLが見据える未来──始まりは2025年、目標は世界8ヵ国でのリーグ開催

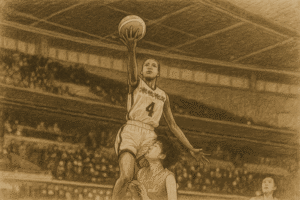

ゴールデンリーグ(GL)は、単なる国内イベントではなく、スポーツとエンターテインメントの融合体として、世界を舞台にした長期的なビジョンを描いています。その中心にあるのは、「誰もが主役になれる舞台」を地球規模で展開していくという構想。2035年の GLワールドカップ 開催をムーンショットに据え、GLは7つのフェーズを経て段階的にスケールアップしていきます。

2025年8月:プレ開催──GLの原型を公開する最初の一歩

GLの最初の一歩は、2025年8月に開催されるプレイベント。このプレ開催では、GL独自の演出・ルール・体験設計が試験的に展開され、3×3に物語性や戦略性を加えた「バトルショー型スポーツ」としての原型が初めて世に出ます。

会場演出、プレジデント制度、スペシャルカード、SNS連動企画など、GLならではの要素を詰め込み、観客・選手・クリエイターが一体となる新しいスポーツ観戦体験を提供します。

2025〜26年:スポット開催──都市型イベントによる世界観の拡張

プレ開催後の反響を受け、2025〜26年には「スポット開催」へ移行。これは隔月で異なる都市を舞台に単発の大会を開催するフェーズであり、GLの世界観をより広範囲に広げていく拡張段階です。

特徴:

- 毎回テーマ性の異なる都市演出(地域×スポーツ×ストーリー)

- ルールや演出はSNSのファン投票で柔軟にアップデート

- スペシャルカード・プレジデント制度は継続使用

この期間は、リーグに必要な基盤を整える 実験と検証 の時間でもあります。映像演出やSNS戦略、ストーリーデザインの最適化、さらには選手・チームのスカウティングやスキル検証など、すべての要素をブラッシュアップしていきます。

2027〜28年:関東リーグ開幕──エンタメ型地域リーグが始動

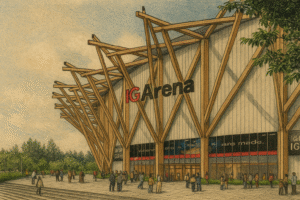

GLの初期展開として、まずは関東圏を対象としたレギュラーシーズンリーグが開幕します。東京都に2チーム、神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬の1チームずつ、計8チームによるシーズン制大会を予定。

開催方式:

- プランA:セントラル方式(特定会場に集約開催)

- プランB:ホーム&アウェイ方式(地域拠点を活用)

このフェーズでは、ローカルの 推し が全国に拡散していく構造を構築。各チームはプレジデントの演出力とファンとの距離感によって、物語性あるスポーツ体験を提供していきます。

2029〜30年:日本リーグ創設──47都道府県すべてが主役に

関東リーグを皮切りに、全国展開を加速。最終的には47都道府県それぞれにチームを構えることを理想とし、「地域密着×演出型3×3リーグ」の完成形を目指します。

地方創生・観光施策・学校連携などと結びつけながら、バスケットボールと地域文化の融合体としてのGLが、日本中の都市で展開される未来を構想しています。

2031〜32年:中国・韓国へ展開──アジアチャンピオンシップ創設

次のステップは海外展開。まずは隣接する中国・韓国を中心としたアジア圏にGLスタイルのリーグを導入し、地域ごとのプレジデント制と演出型バスケ文化を輸出。

この時期には「アジアチャンピオンシップ」も創設し、日中韓のチームによる国際リーグ対決を開催。将来的なグローバル展開に向けた足がかりとなる大会です。

2033〜34年:世界8ヵ国でリーグ展開── GLOBAL GL が始まる

スポーツ大国・アメリカを起点に、ヨーロッパ・東南アジア・中東などにGLスタイルのローカルリーグを設立。各国のエンタメ文化やスポーツ市場に合わせたカスタマイズも行いながら、「世界で通用するスポーツIP」としてGLを確立していきます。

この段階での成功には、プレジデント制度やスペシャルカード、SNSとの融合構造がグローバルでも通用するかの検証がカギになります。

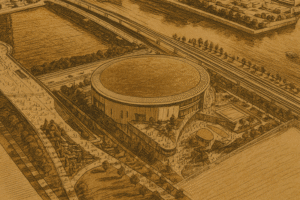

2035年:GLワールドカップ開催──世界の 推し が一堂に会する頂上決戦

全てのフェーズを経た最終地点が、2035年に予定されている「GLワールドカップ」。これはクラブチームまたは国代表が出場するグローバル大会で、世界中の観客が自国のチーム・推し選手を応援し、SNSと現場で熱狂する祭典となります。

GLスタイルの完成形が世界の舞台で試されるこの大会は、単なる スポーツの大会 ではなく、「スポーツエンタメの世界基準」を提示する国際イベントとなるでしょう。

GLは 参加型スポーツのグローバルIP へ

GLが描くロードマップは、単なる拡大戦略ではなく、参加・演出・物語を重視した「新しいスポーツの形」の定着プロセスでもあります。

都市ごとの演出、チームごとのストーリー、プレジデントの個性、観客のSNS反応──そのすべてが連動し、GLというIPを成長させていきます。

2035年のワールドカップに向け、GLはこれからも 観る人 つくる人 応援する人 と共に進化し続けます。