はじめに|カナダ唯一のNBAフランチャイズ、その全貌

トロント・ラプターズは1995年創設。映画『ジュラシック・パーク』ブームと重なった Raptor の名を冠し、カナダ・トロントを拠点にイースタン・カンファレンスで戦う唯一のNBAチームである。2019年には球団史上初のNBA優勝を達成し、国境をまたぐNBAの象徴的存在となった。本稿は、黎明期から優勝、再編成に至るまでの歴史、名将と名選手の系譜、データで見る成長曲線、今季の戦略と将来展望を、SEO観点で体系立ててまとめた 完全版ガイド である。

球団プロフィール|経営・本拠地・アイデンティティ

本拠地:カナダ・オンタリオ州トロント/アリーナ:スコシアバンク・アリーナ(1999–)

運営母体:メイプルリーフスポーツ&エンターテインメント(MLSE)

チームカラー:レッド/ブラック/パープル/ゴールド/ホワイト

提携Gリーグ:ラプターズ905

フロント:社長 マサイ・ウジリ、GM ボビー・ウェブスター

ヘッドコーチ:ダーコ・ラヤコビッチ(開発とチーム作りに定評)

ラプターズのブランドは「カナダのプライド」。ドレイクとの結びつきやシティ・エディションのユニフォーム、巨大なファンゾーン「Jurassic Park」など、スポーツとカルチャーを融合させる発信力はリーグ屈指だ。

ラプターズの歩み|4つのターニングポイント

①黎明期(1995–2000):拡張ドラフトとドラフト戦略で土台を作る。デイモン・スタウダマイアーが新人王、続く高卒指名のトレイシー・マグレディ、ヴィンス・カーターの 空中芸術 で存在感を確立。1999–2000に球団初のプレーオフ進出。

②ボッシュの時代(2003–2010):クリス・ボッシュを軸にマルチナショナルなロスターを整備。ブライアン・コランジェロGMのもとでディビジョン初制覇を経験し、球団の競争力を継続的に底上げ。

③デローザン&ラウリー(2013–2018):マサイ・ウジリ就任でカルチャー刷新。デマー・デローザンとカイル・ラウリーのバックコートを中心にレギュラーシーズンでトップクラスの勝率へ。ただしプレーオフでレブロン・ジェームズの壁に阻まれ、頂点には届かず。

④覚醒と頂点(2018–2019):デローザン放出のビッグディールでカワイ・レナード&ダニー・グリーン、さらにシーズン中にマルク・ガソルを獲得。守備と意思決定が噛み合い、東決勝でバックスに4連勝で逆転、ファイナルでウォリアーズを撃破して球団初優勝。

2019年優勝の本質| 一体化 した守備と判断の質

ラプターズの戴冠は「タレント」だけでなく、「マッチアップ適応」と「ラインナップ柔軟性」に支えられた。ガソル&イバカのセンター二枚、レナードの終盤決定力、ヴァンブリートとパウエルのセカンドユニットの射程、シアカムのトランジション。ファイナル第6戦で4人20点超えが象徴するように、勝負どころで 誰かが上がる 設計をナースHCが作り込んだことが成功要因だ。

ポスト優勝の揺らぎと修正(2019–2024)

レナードとグリーンの退団後も、シアカム、ラウリー、アヌノビー、ヴァンブリートで「勝てる集団」を維持。2020年は高勝率を確保し、ナースが最優秀コーチ賞。ただしタンパ臨時本拠地の2020–21で失速し、ロスターと路線の見直しが加速。2021年のドラフト4位でスコッティ・バーンズを指名し新人王を獲得。以降、サイズと機動力を備えたウィング群中心の カナディアン・リロード へ舵を切った。

再編の現在地|バーンズ時代の青写真

中核:スコッティ・バーンズ(万能性と体格を備えた新世代の軸)/RJ・バレット(トロント生まれ、3レベルスコアラー)/イマニュエル・クイックリー(プルアップ&フローターでリムプレッシャーを供給)/ヤコブ・パートル(リム守備とショートロールの結節点)/グレイディ・ディック(射程のあるスペーシングアセット)。

方針:若手のショット創出力とパスの連鎖を磨き、守備ではスイッチ/ゾーン/ミックスを相手に合わせて可変。ラヤコビッチHCはプレーヤーディベロップメント出身で、バーンズの意思決定速度とシュートの安定化、ディックのオフボール武器化など 育成×勝利 の二正面を進める。

主要人物のプロフィール|球団の 背骨 をつくった人々

マサイ・ウジリ(社長):思い切りの良い意思決定で知られる名経営者。2018年の大型トレード断行、指名・育成・発掘の三位一体で競争力を維持。社会貢献活動にも注力し、グローバルブランドとしてのラプターズ価値を高めた。

カイル・ラウリー:勝者のメンタリティをチームに定着させた 文化の象徴 。リーダーシップ、フロアバランスの設計、チャージングの芸術で球団史を塗り替えた。背番号7は永久欠番決定(式典待ち)。

ヴィンス・カーター: Air Canada の異名を取り、黎明期に大観客を惹きつけた象徴的存在。ダンクコンテストやスコアリングで北の地にNBAの熱狂を根付かせた。

クリス・ボッシュ:ミドル時代の中心。機動力とスキルでフランチャイズを支え、のちに殿堂入り。

カワイ・レナード:短期在籍で頂点へ導いた 最後の一手 。レガシーの濃度は在籍年数を超える。

スコッティ・バーンズ:新章のフランチャイズピース。サイズ、ハンドリング、視野、守備多様性が揃う 結節点 で、周囲の才能を活性化させる。

年表ダイジェスト|1995→現在

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1995 | NBA拡張で創設。スタウダマイアー新人王。 |

| 1998–2001 | カーター&マグレディ時代。初のPO勝利、第2ラウンド進出。 |

| 2006–2007 | ボッシュ時代にディビジョン初制覇、球団基盤を整える。 |

| 2013–2018 | ウジリ就任。デローザン&ラウリーで常勝化も東決勝の壁。 |

| 2019 | レナード加入で初優勝。ファイナルでGSWに4–2。 |

| 2020 | 高勝率維持、ナースが最優秀コーチ賞。 |

| 2021 | バーンズをドラフト4位指名→新人王。 |

| 2023– | バレット&クイックリーら若返り。再構築段階へ。 |

データで読むラプターズ|勝率・PO実績・タイトル

- NBA優勝:1回(2019)

- ファイナル進出:1回(2019)

- ディビジョン優勝:複数回(2007, 2014–2016, 2018–2020)

- 球団通算:勝率は創設から上昇傾向。2010年代後半にピーク。

- PO勝敗:2015–2020に集中して勝ち星を積み上げた。

トレンドとして、2010年代後半はペース&スペース+スイッチディフェンスでリーグ潮流と合致。ポスト優勝の再編では、バーンズをハブに5アウト・ドリブルハンドオフ(DHO)・ショートロールの連鎖など 全員連動 の再構築が鍵となる。

プレースタイル分析|攻守のキーワード

オフェンス:バーンズ起点のDHO/ハンドオフ→手渡し後のズレ作り。クイックリーのプルアップでミドル~フローター帯を攻略し、バレットのストロングドライブでペイントへ圧をかける。パートルはショートロールのヒットマンとしてコーナーとウイングをつなぐ。

ディフェンス:スイッチベースの 長さ を活かしたレーン封鎖。パートルのドロップ&リムプロテクト/バーンズのマルチマッチアップ/バレットのフィジカルコンタクトで相手のファーストオプションを鈍らせる。相手のハンドラー次第で2–3/1–3–1の一時的ゾーンをミックスすることも多い。

比較でわかるラプターズの個性|東のライバルと何が違う?

- ミルウォーキー:巨大戦力のトップヘビー。対してラプターズは層の厚さと可変性で勝負。

- ボストン:エリート2WAYの精度勝負。ラプターズは発展段階で育成×戦術多様性を伸ばして近づく段階。

- フィラデルフィア:アイソレーションの圧が核。ラプターズは連携で総量を積み上げる設計。

メディア&ファン反応| Jurassic Park が生む熱量

優勝時の屋外ビューイングは世界的な話題に。カナダ全土を巻き込み、NBAにおける 国民的コンテンツ の可能性を証明した。SNSではドレイクの発信が大陸規模の可視性をもたらし、若手の台頭局面でもポジティブな期待値が継続している。

過去の象徴的瞬間|語り継がれる名場面

- レナードの フォーバウンド ブザービーター(2019年東準決第7戦)。

- デローザンの球団最多52得点ゲーム(2018年元日)。

- カーター&T-Macが描いた黎明期の熱狂(1999–2001)。

注意すべき出来事とコンプライアンス

2023–24には個人のギャンブル関連違反で処分を受けた事案が発生。リーグ全体でベッティング時代の倫理と透明性が問われる中、球団としても教育・統制・情報管理の強化が続く。再発防止へ取り組むことは 勝つ以前に必要な前提 として重要だ。

将来展望| 北の王座 を取り戻すために

課題:外角の安定供給(eFG%の底上げ)、ハーフコートのショットクリエイション、クラッチのターンオーバー抑制。

打ち手:ディックの高効率キャッチ&シュートをオフボール設計で最大化/クイックリーのP&Rでペイントタッチ回数増加/バーンズのミスマッチ攻め(ローポスト&ミドルポスト)を増やし、ハブ時間を最適化。

投資:2–3年の育成視点で決定的シューター・スイッチ適性の高いウィングを継続補強。FA・トレードでは年齢曲線と契約バランスを重視し、24–27歳レンジの即戦力を狙う。

数字・データの補遺|評価指標の見どころ

- オフェンス・ディフェンス効率:優勝年は守備効率の高さとターンオーバー管理の良さが際立った。

- ラインナップ多様性:2018–19はスターター構成22通り。負傷とロードマネジメントに耐える層の厚さが結果的に武器に。

- ドラフト成功率:バーンズ(ROY)、アヌノビー、シアカム、ヴァンブリート(ドラフト外)など発掘力はリーグ上位。

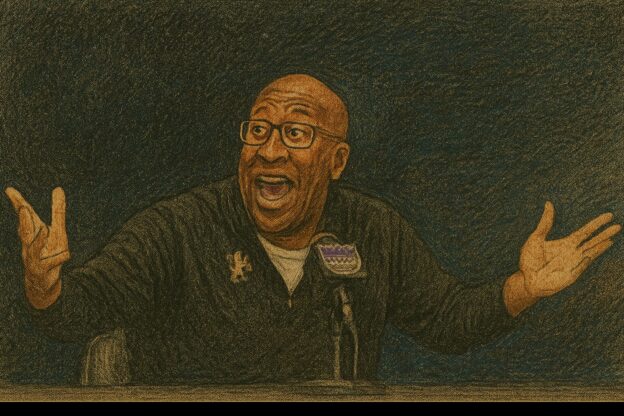

コーチとカルチャー変遷| 勝てる日常 の作り方

ブッチ・カーター、レニー・ウィルケンズ、サム・ミッチェル、ドウェイン・ケイシー、ニック・ナース、そしてラヤコビッチへ。時代ごとに守備アイデンティティと育成の比重を調整してきた。現在は開発主導のゲームプランが軸で、選手個別の到達点を引き上げながら、チームの総合力に転換するプロセスを重視する。

SEOまとめ|検索ユーザーの疑問にこの1記事で答える

- ラプターズの歴史と優勝までの道筋を年表で把握できる。

- 名選手・名将のプロフィールと球団カルチャーが一望できる。

- 現在の戦略と課題・補強ポイントが具体的。

- データ視点の解説で なぜ勝てる/勝てないか まで踏み込む。

結論| We The North の次章へ

トロント・ラプターズは、創設から30年で 盛者必衰 を経験し、なお再浮上の土台を整えつつある。バーンズという つなぐ大黒柱 を中心に、シューティングの安定化とクラッチの意思決定が噛み合えば、再び東の勢力図を揺るがすことは十分可能だ。ファンとメディアの熱量、都市のブランド力、育成の実績。北の王者が次に狙うのは、継続的に「勝ち続ける文化」のアップデートである。

関連記事への導線(内部リンク提案)

- 【戦術】DHOとショートロールの基礎|ラプターズの現在地を理解する

- 【データ】クラッチタイムの意思決定を可視化する指標入門

- 【歴史】2019年ファイナル全6試合の戦術レビュー

※本記事は公開情報を基に独自編集・再構成しています。数値・所属はシーズンにより変動する場合があります。