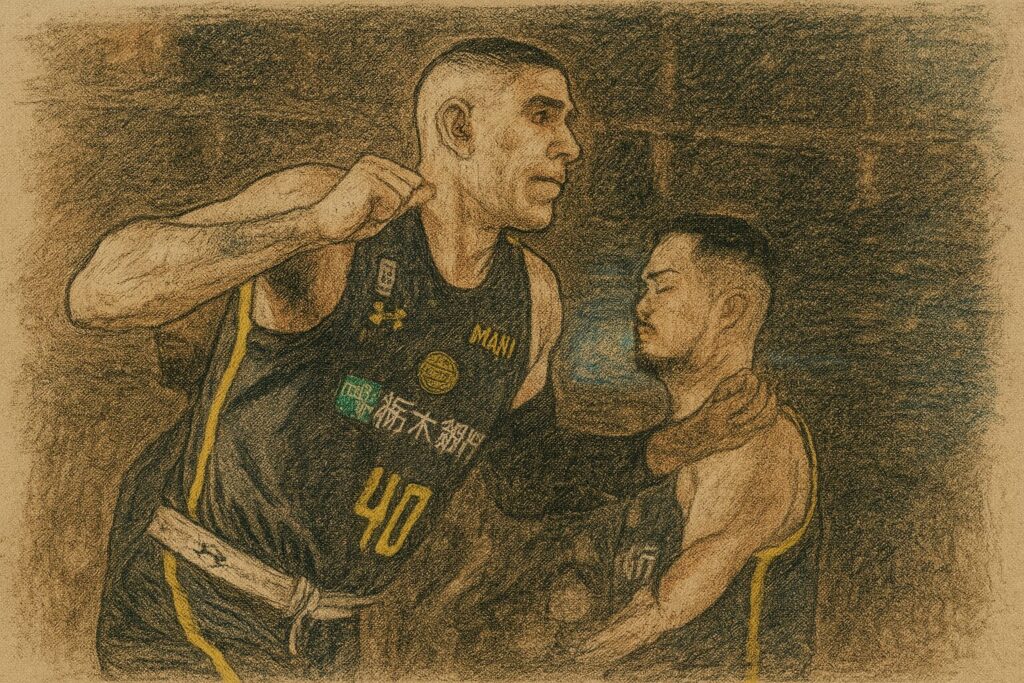

イントロダクション:B3の景色を変えた「遅咲き」の到達点

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ(以下、東京U)の背番号2、川島蓮。学びの現場である教員生活から社会人クラブを経てプロ契約に至った異色のキャリアは、B3リーグの価値観を静かに更新してきた。2023-24シーズンにキャプテンへ任命されると、翌2024-25シーズンにはリーグ2位のスティール数、そして年間ベスト5選出。身長180cm・90kgのSGというプロファイルに、勝負勘と泥臭さ、判断の速さをブレンドした“B3基準の万能性”で東京Uの文化を底上げしている。本稿では、教員からプロキャプテンへと至る川島の歩みを、戦術・文化・データ・歴史的文脈の4つの軸で読み解き、B3の未来地図に重ね合わせる。

人物・プロフィール:言葉と行動を一致させるタイプ

1994年10月20日、福島県出身。若松商業高でウインターカップ初出場を経験し、白鷗大学では4年時にインカレ3位、個人で優秀選手賞を獲得。大学卒業後は福島県内の中学校で教員として勤務しつつ、社会人クラブで競技を継続。2019年の第1回全日本社会人選手権では福島教員Aの優勝に寄与し、国体でも福島代表としてプレーした。“死ぬこと以外はかすり傷”をモットーに、準備量と責任感を前提にしたスタンスは、プロ入り後の東京Uでも貫かれている。

キャリア年表:教員→社会人→B3キャプテンの「納得できる順序」

- 高校:福島県立若松商業高——ウインターカップ初出場を牽引

- 大学:白鷗大——インカレ3位、優秀選手賞。勝ち切る試合運びを体得

- 2017-2019:福島教員A——教育現場と二足のわらじ、社会人日本一を獲得

- 2019-2022:福島Sirius Blacks——ゲーム体力と判断スピードを磨く

- 2022-:東京U——トライアウト経由でプロへ。2023-24からキャプテン就任、2024-25はリーグ屈指のスティールマンとして年間ベスト5

“教員視点”がもたらす競技力:3つの実務能力がコートで効く

- ①観察と言語化:授業運営の延長として、仲間のプレー傾向を短時間で観察→具体語でフィードバック。タイムアウト30秒の中で「良い例・悪い例・次の一手」を端的に共有できる。

- ②規律のマネジメント:遅刻ゼロ、準備の可視化、ウォームアップのテンポなど“見えない領域のクオリティ”を担保。チームの平均パフォーマンスを底上げする。

- ③安全と強度の両立:教員の立場で培った危機管理はファウル・トラブルやリードの守り方に直結。終盤に無駄なリスクを取らずに、最大効率のプレー選択を促す。

スキルセットの解剖:180cm・90kgのSGがB3で生む「相対的優位」

ボールプレッシャーとハンドファイト:上体の強さを活かしたPOA(Point of Attack)守備で、ボールハンドラーの最初の一歩を遅らせる。スティールは“奪いにいく”のではなく“選ばせる”発想——ライン際での逃げ場を限定し、パス予測で一歩先を取る。

トランジションの意思決定:走力勝負ではなく、2対1・3対2の数的優位で最終受け手を決め切る設計力が高い。自らフィニッシュにいくよりも、セーフティを引き付けてコーナーに落とす“2.5アクション”が持ち味。

ショット・プロファイル:3P%はシーズンで波があるが、キャッチ&シュートの「入りやすい打点」を一定に保つ工夫が見える。特に45度のショートクローズに対するワンドリ・プルアップ、コーナーでのクイックリリースは、B3の守備テンポに刺さる場面が多い。

フィジカル・スキル:90kgの厚みは接触許容の上限を押し上げる。ハンドオフ後に肩を入れて縦を割る動き、ポストでのスイッチ狩り、ボール保護のうまさでTOを抑制。終盤のFTは波があるため、メンタルルーティンの最適化が今後の伸びしろだ。

スタッツを読む:数字の背後にある“役割の変遷”

- 2022-23:出場50試合/GS12。20分帯で6.8点、FT%92.6%。ローテ要員として「丁寧さ」を評価される時期。

- 2023-24:出場50試合/GS45。24分帯で8.4点・1.5SPG。キャプテン就任で使用率は微増、守備一体のトランジション強度が上昇。

- 2024-25:出場50試合/GS35。22分帯で9.6点・2.4SPG。3P%25.3%と確率は落ちたが、スティール創出とゲームマネジメントで総合影響度が評価され年間ベスト5。

結論として、川島の価値は純得点では測れない。ポゼッション価値を“減らさない”守備と、“増やし直す”トランジション創出能力の総和で、チームの勝ち筋を太くしている。

戦術文脈:東京Uオフェンスでの最適解

- ピストル→DHO連鎖:サイドで上がり受け→DHO→45度での0.5秒判断。川島は初手で迷わずスイッチを引き出し、逆サイドのショートロールorコーナーへ誘導する。

- スペインPNRの裏方:バックスクリーン役でヘルプの足を止め、こぼれ球やローテ読みで二次加点を狙う。スコアは記録に残らなくても、期待値を押し上げる“陰の主役”。

- ベースライン・ドリフト:ドライブに合わせてコーナー→ショートコーナーへドリフト。視界に入り続ける位置取りが、キックアウトの成功率を上げる。

ディフェンスの核心:スティールは“読みの積分”

川島のスティールはフィジカル勝負ではなく、情報集約型。相手PGの視線癖、ポストエントリーの合図、ハンドラーの利き手逃げを蓄積して“次の一手”を早出しする。だからこそファウルが少なく、終盤でも強度を維持できる。キャプテンとしては、守備の合言葉を「誰が・何を・いつ止めるか」に統一し、コート内の役割分担を明瞭化している。

文化づくり:キャプテンがつくる“勝利に近い日常”

- ミーティングの時短:要点3行/次のアクション1行の型に統一。現場の言語負荷を下げ、練習時間を確保。

- エラーの共有様式:“犯人探し”ではなく“原因探し”。映像は個人名を伏せ、状況と選択の質に焦点を当てる。

- ルーキー育成:試合外での準備チェックリスト(睡眠・栄養・アップ・セルフスカウティング)を共有。習慣の可視化で再現性を担保。

B3全体の関連動向:育成と地域密着の接点としての“東京Uモデル”

B3は近年、育成・地域連携・事業基盤の三位一体モデルを志向している。東京Uは都市型クラブとして、地域の多層コミュニティ(学校・企業・医療・文化施設)と接点を持ち、少人数運営でも機動力を確保。川島の“教員的視点”は、ホームタウン活動やスクール事業にも説得力を与え、クラブの信頼残高を増やしている。

過去の類例との比較:遅咲き×守備主導のキャプテン像

国内外を見渡せば、遅咲きで守備と規律を軸にチームを牽引した主将の成功例は少なくない。共通点は「勝負どころでオフェンスの焦点を絞る」「準備の規格を標準化する」「若手の役割を明確化する」の3点。川島はこの普遍式をB3仕様に翻訳し、身体的ピークを越えても勝てる方法論を体現している。

メディア・ファンの反応:地味の裏側にある“安心感”

SNSや会場の声で目立つのは「川島が出ているとチームが落ち着く」「終盤でディナイしてくれる安心感」。派手なハイライトよりも、勝負を逃さない地道なワンポゼッションの積み重ねが評価の中心になっている。年間ベスト5選出は、そうした“地味系価値”が可視化された瞬間だった。

3×3への射程:12秒の世界で生きる“0.5秒思考”

川島の強みは、3×3の即時判断性に親和的だ。以下のドリルは、育成年代やセミプロの現場で川島型の意思決定を鍛えるのに有効である。

- 0.5秒ルールドリル:キャッチから0.5秒でパス・ショット・ドライブのいずれかを決断。迷いの時間を削る。

- サイドピック限定3on3:片側エリアのみ使用可、12秒ショット。スペース制約下でのライン取りを学ぶ。

- スティール予測ゲーム:コーチの合図でパスパターンを2択→守備は読みで先取り。ファウルせずに触れる技術を磨く。

将来の展望:確率改善と役割のマルチ化で“もう一段”

課題は3P%の安定化とFTのルーティン最適化。メカニクス修正に加え、ショットセレクションの“打点マップ化”(入るスポット・入らないスポットの可視化)で、期待値を伸ばせる。役割面では、セカンドユニットの“守備設計士”として、若手ハンドラーとユニットを組み、攻守のルールを体現するリーディングの継続が鍵。指導・スカウティング・フロント志向の将来像も含め、クラブが「人材アカデミー」として機能するなら、川島は象徴的なアセットになり得る。

結論:東京Uの“勝てる日常”を支える等身大のヒーロー

川島蓮は、スコアで主役を張るタイプではない。だが、1本のディナイ、1つのヘルプ、1回のトランジション判断が、勝敗を左右することがある——その当たり前を毎試合、等身大の熱量で実装している。教員出身のキャプテンとして、言葉と行動を一致させ、チームの“平均”を押し上げ続ける存在。B3における価値とは何か。川島のキャリアは、その問いに対して「準備・規律・即時判断」という普遍解で答えている。だからこそ、年間ベスト5という表彰は通過点にすぎない。東京Uが上位常連へと踏み出すとき、最初に名前が挙がるのは、きっとこの背番号2だ。