東京都出身、筑波大学出身のパワーフォワード

井上宗一郎は1999年5月7日、東京都に生まれた男子プロバスケットボール選手である。身長201cm、体重105kgと、国内では屈指のサイズを誇るパワーフォワードであり、現在はB.LEAGUE所属の仙台89ERSでプレーしている。高校は福岡大学附属大濠高校、大学は筑波大学に進学。身長・体格を活かしたインサイドプレーに加え、大学時代には多彩なアウトサイドシュートを習得し、チームに攻守両面で安定感をもたらした選手として評価されていた。

大学時代の成長と全国大会での活躍

筑波大学在学中、井上は第73回全日本大学バスケットボール選手権大会に出場し、全5試合に先発で出場。大学チームを3位に導く活躍を見せた。パワーフォワードとしてのインサイドプレーはもちろん、リバウンドやスクリーンの使い方、周囲との連携によるスペース作りなど、戦術理解の高さが際立っていた。大学リーグでの経験は、後のプロキャリアでの即戦力としての適応力を育む土台となった。

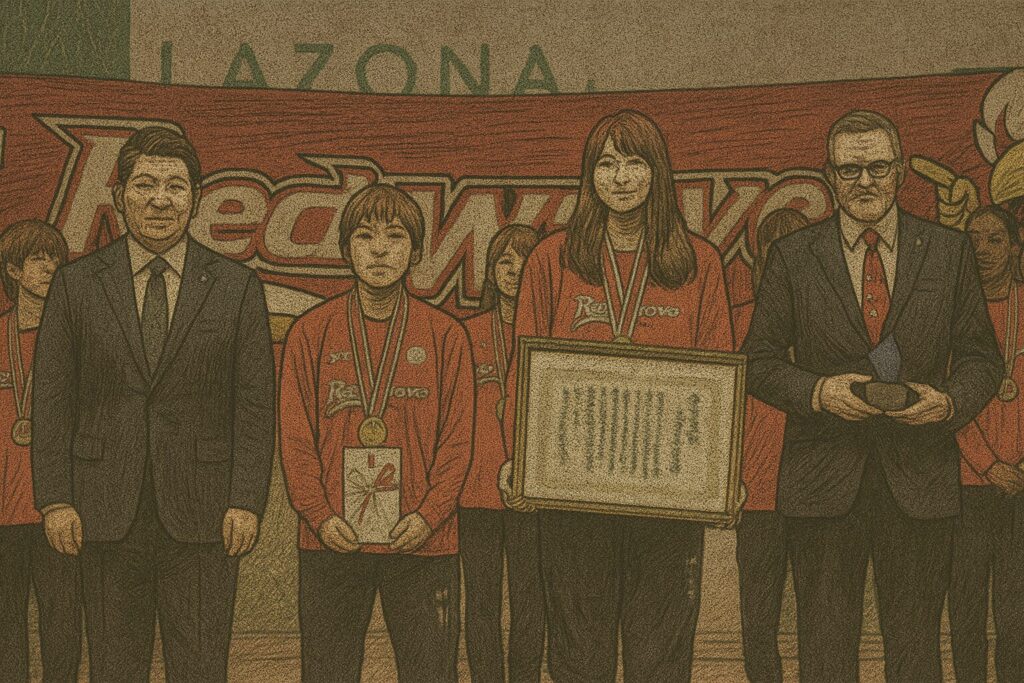

特別指定選手としての早期プロ経験

井上は在学中から特別指定選手としてプロチームでの経験を積んでいる。2017-18シーズンにはライジングゼファーフクオカ、2020-21シーズンには三遠ネオフェニックスに特別指定選手として登録され、B.LEAGUEの試合に出場。大学とプロの両立は容易ではないが、この期間に得た実戦経験はフィジカルコンタクトや試合テンポの違いに適応する上で大きな意味を持った。若手選手が早期にプロ経験を積むケースは日本バスケ界でも増えており、井上のキャリアもその典型例である。

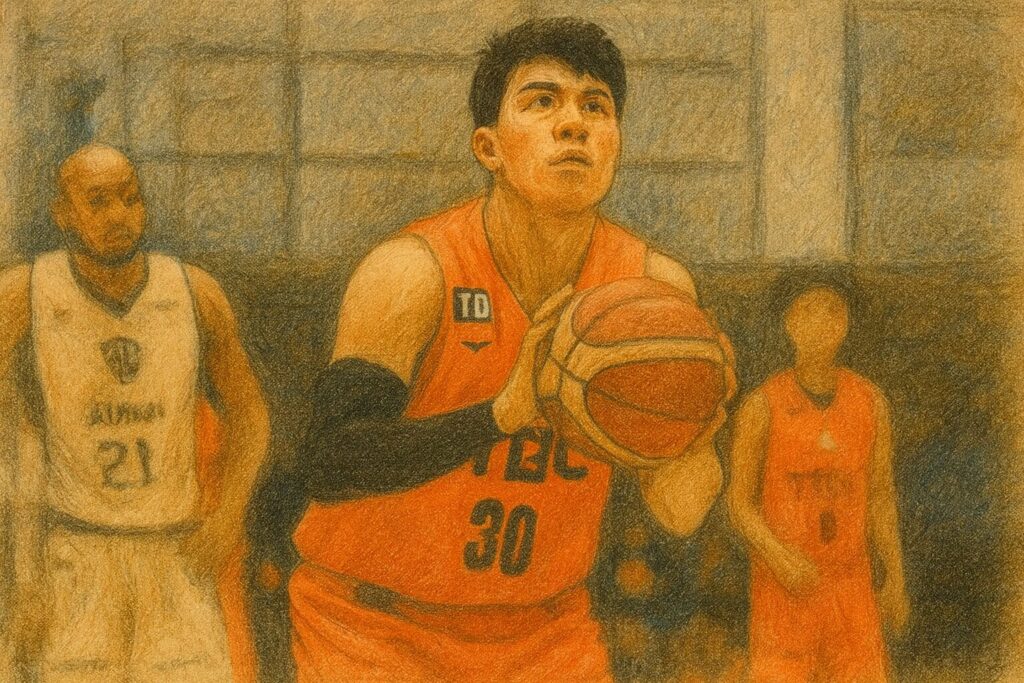

プロ契約とサンロッカーズ渋谷でのステップアップ

2021年12月24日、井上は筑波大学卒業後、サンロッカーズ渋谷とプロ契約を締結。ここでの2シーズンは、B.LEAGUEトップレベルの競技環境でさらなる成長を遂げた期間である。パワーフォワードとしてのポジショニング、ピックアンドロールへの対応、ディフェンス時のヘルプサイドの読みなど、戦術的な引き出しが増えたことが顕著だった。特にインサイドシュート精度とリバウンド数の向上はチームの得点効率にも寄与し、渋谷の攻守バランスを支える重要な役割を担った。

越谷アルファーズでの役割と影響

2023年6月12日、越谷アルファーズに移籍。チームでは経験豊富な中核選手として迎えられ、即戦力として試合に組み込まれた。井上の持ち味であるアウトサイドからのシュート能力とインサイドプレーのバランスは、アルファーズの多彩なオフェンス展開に深みを与えた。また、3×3バスケットボール的な機動力やスペース活用力も戦術の幅を広げる要素として注目され、国内リーグでのプレー以外でも応用可能なスキルセットを証明した。

仙台89ERS移籍と最新シーズンへの期待

2025年5月23日、井上は仙台89ERSへの移籍を発表。新たな環境での活躍は、チーム戦術にどのような変化をもたらすか注目される。仙台89ERSでは、チームのフォワード陣の厚みを増す役割だけでなく、リーダーシップや経験値の面でも期待が寄せられている。今後はB.LEAGUE内でのポジション確立と、日本代表としての活動も並行して展開される可能性が高い。

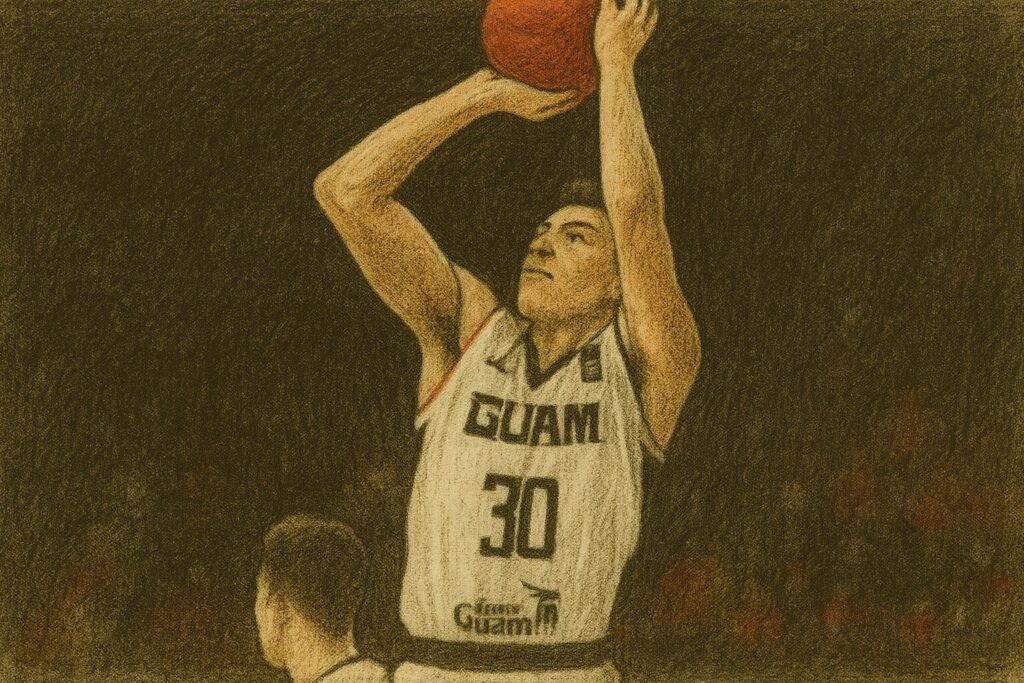

日本代表としての経験と国際舞台

井上は2022年7月1日、2023年ワールドカップアジア地区予選オーストラリア戦に出場する日本代表メンバーに選出され、国際舞台でも実力を試す機会を得た。国内リーグで培ったインサイドプレーやピックアンドロールの技術は、国際試合でも適応可能であり、日本代表のフォワード陣の戦術バリエーションを広げる存在として評価されている。国際試合での経験は、国内チームでの戦術理解にも好影響を与えることが期待される。

スタッツとデータ分析による実力評価

身長201cm、体重105kgのサイズを活かし、リバウンドやインサイドシュートで安定した成績を残す一方、アウトサイドシュートも一定の成功率を記録している。大学・プロ通算でのリバウンド平均は7〜8本前後、得点は10〜12点程度を維持しており、パワーフォワードとして安定感のある数字を残す。さらにフィールドゴール成功率は50%前後であり、チームオフェンスの効率性を支える重要なプレーヤーである。

人物像とチームへの影響

井上宗一郎はコート上では冷静な判断力を発揮し、リーダーシップと戦術理解の高さが際立つ選手である。チームメイトとの連携、特にスクリーンやパスの読み取りに長けており、他選手の動きを最大化する動きも特徴だ。越谷アルファーズや仙台89ERSでは、チームの戦術の幅を広げるだけでなく、若手選手の成長を促す存在としても貢献している。また、3×3バスケットボールで培ったスペース活用能力や1対1の強さも、5対5の戦術的な選択肢を広げる要素となっている。

結論:国内外で注目されるパワーフォワード

井上宗一郎は、B.LEAGUEと日本代表での経験を通じて、戦術理解、サイズ、スキルを兼ね備えた国内屈指のパワーフォワードとして成長を遂げている。仙台89ERSでの活躍はチームの戦術的柔軟性を増すだけでなく、若手育成や国際舞台での日本代表の戦力強化にもつながる。彼のキャリアは、これからの日本バスケットボール界で注目されるべき存在であり、読者もぜひ共有・応援・議論の対象として関心を持ってほしい。