コーリーJAPAN始動——わずか2カ月でアジア準優勝

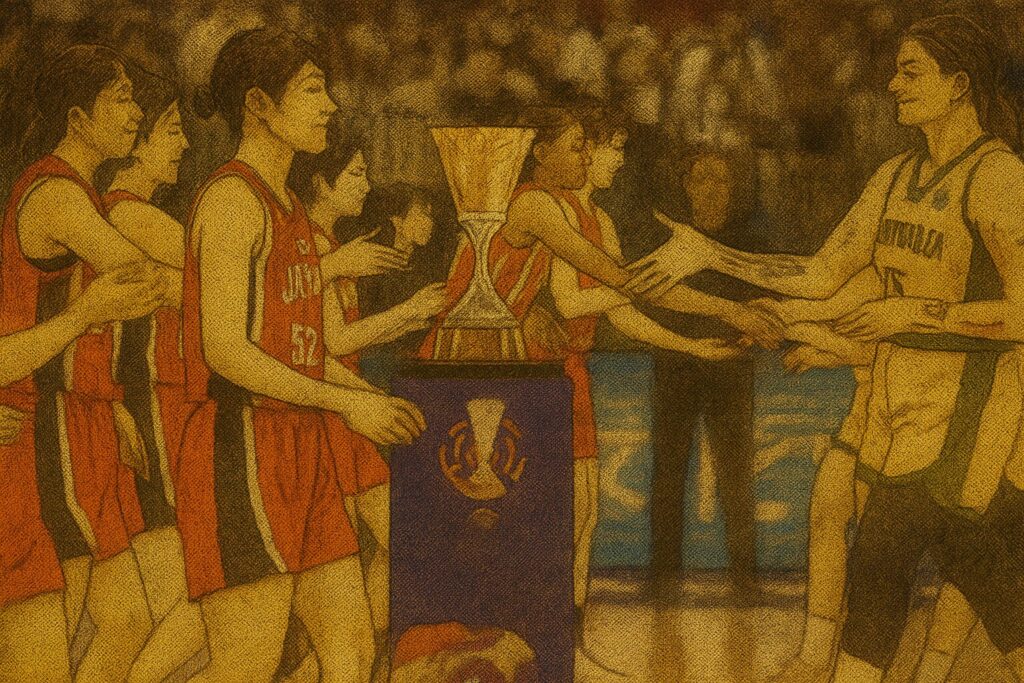

2025年7月、バスケットボール女子日本代表はFIBA女子アジアカップ2025で7大会連続の決勝進出を果たし、準優勝という結果を残した。オーストラリアに惜敗したものの、コーリー・ゲインズ新ヘッドコーチのもとで新体制となってわずか2カ月のチームとは思えない成長を見せた今大会。

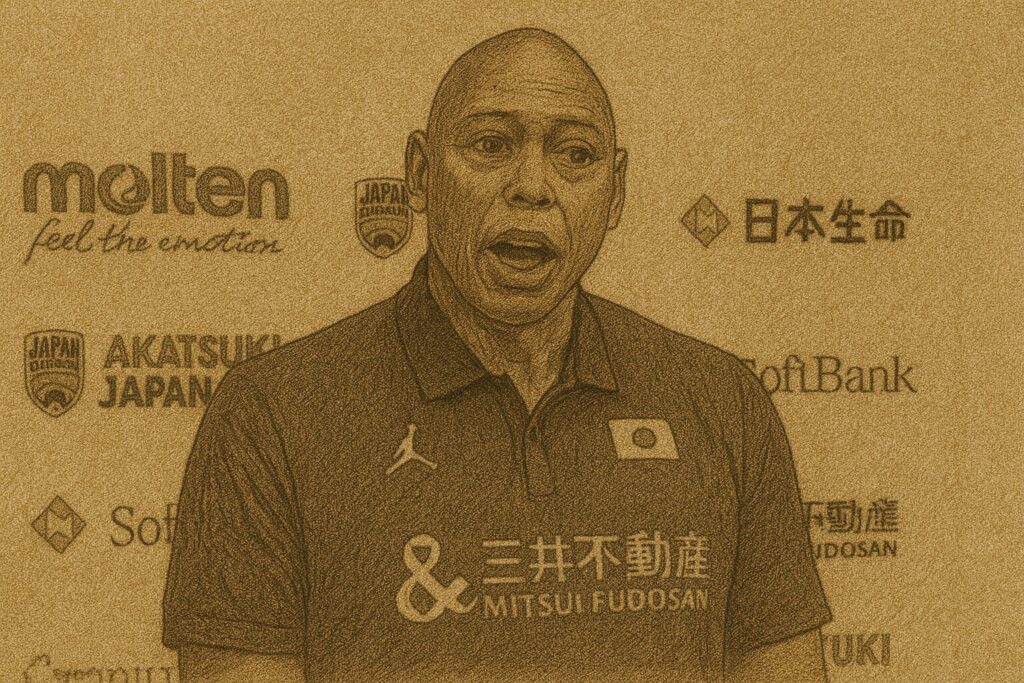

7月22日に都内で行われた記者会見では、ゲインズHCが30分以上にわたってチームの現状と未来について語り尽くした。その内容からは、単なる結果以上に、未来を見据えた確かな「手応え」と「覚悟」が読み取れた。

「育成は目標達成」田中こころと薮未奈海が急成長

今大会、ゲインズHCが掲げた目標は2つ——「育成」と「優勝」。そのうち育成に関しては「完全に達成できた」と明言した。

とくに評価されたのが田中こころと薮未奈海の2人。田中はクラブチームではシューティングガード(2番)を務めていたが、代表ではポイントガード(1番)にコンバートされ、短期間で新しい役割を習得。ゲインズHCは「タフ・ラブ(厳しい愛情)」を注ぎ、田中もその期待に応えた。

薮は、攻守両面でのプレースタイル変革を求められた。スピード、判断、体の使い方まで一新する指導の中、彼女は自らの殻を破って飛躍。「まだ成長の余地はあるが、彼女たちはこの短期間で素晴らしい変化を遂げた」と評価した。

このような若手の台頭は、GL3x3においても選手育成やポジション転換のヒントとなるだろう。

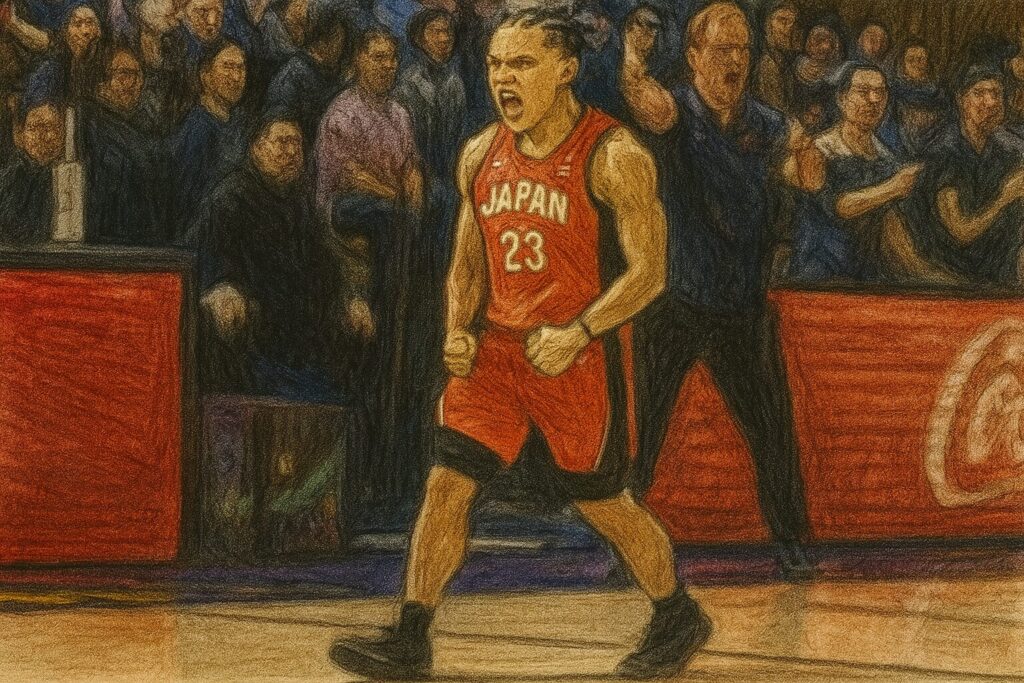

ゲインズ式「戦術コード」とディフェンス革命

ゲインズHCがもたらした変革の一つが、言語の壁を乗り越えるための**「ハンドシグナル式戦術指示」**だ。日本語を話せない彼は、70種類以上のハンドジェスチャーを駆使し、試合中も瞬時に戦術変更を伝える。

– 腕時計をタップ→ディレイ(セットプレー)

– 足を鳴らす→ステップアップ(スクリーン)

この戦術コードはWNBAでも1年かけて浸透させたが、日本代表はわずか2週間半でマスター。ゲインズHCも「選手たちの理解力と集中力は驚異的だった」と絶賛した。

また、ディフェンスでは1−3−1ゾーン→3−2ゾーン→マンツーマンへの「チェンジングディフェンス」を導入。味の素NTC合宿で課題とされていたこの守備戦術は、大会後半で日本の大きな武器となった。

中国戦は 準備の勝利 、決勝・豪州戦は 悔しさの糧

準決勝での中国戦は、今大会屈指のハイライトだ。事前の中国遠征は、単なる練習試合ではなく 偵察任務 だったとゲインズHCは語る。

「中国のスタイルや選手の癖を徹底的に分析し、それに応じた練習を合宿初日から行っていた」。結果、日本は高さで劣る中国に対し、組織力とスピードで完全に上回った。

一方、決勝のオーストラリア戦は、予選で一度敗れていた相手。ゲインズHCは「予選でのミスは私の責任」と断言。決勝では修正を試み、第4Qには同点に追いつくも、あと一歩届かず。

「言い訳はしない。選手たちは疲れていたが、それもバスケの一部。だが、次に戦えばまったく違う試合になるはずだ」と力強く述べた。

世界からのリスペクト を取り戻すという自負

会見の最後、ゲインズHCはこう語った。

>「この大会で、我々は再び世界から注目され始めたと感じている」

日本女子代表はここ数年、強豪国との差を指摘されていたが、今回の戦いでその評価を覆しつつある。現地には10名以上の日本人ファンが応援に駆けつけており、その存在にも感謝の意を述べた。

「どうか、辛抱強く見守っていてほしい。次にお見せする代表は、さらに強くなって戻ってくる」

この言葉には、単なる結果以上の チームとしての進化 が詰まっている。

GL3x3の視点:変革と文化の融合が未来を切り拓く

今回のゲインズHCの取り組みは、3×3界にとっても極めて示唆的だ。

– **言語の壁を越える戦術設計**

– **若手の大胆なポジション転換**

– **ディフェンスの柔軟性と切り替え力**

これらはすべて、スピードと戦術理解が求められる3×3にもそのまま応用できる要素だ。特に、短期間でチームを再構築するプロセスは、シーズン制ではないGL3x3のチームビルディングにもヒントを与える。

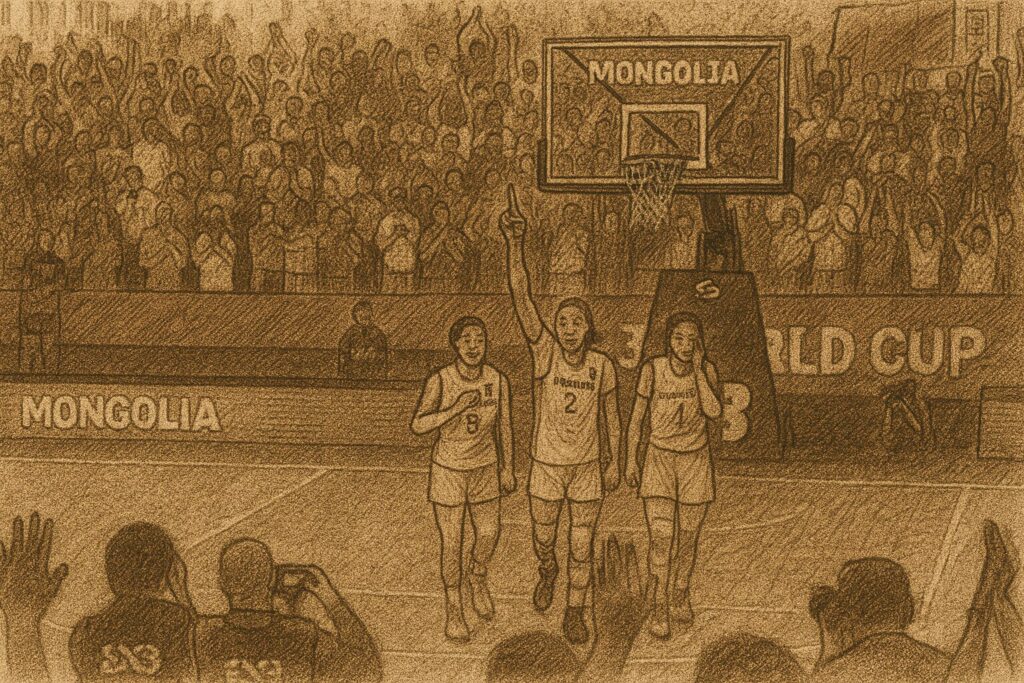

また、「世界からのリスペクトを再び得る」というミッションは、3×3でも同様に重要なテーマとなる。日本のバスケ文化が世界で通用することを示した今、次はGL3x3がその証明者となる番だ。

まとめ:ゲインズJAPANの船出が照らすバスケ日本の未来

準優勝という結果以上に、女子日本代表が世界に示した「進化と結束の姿勢」は、新時代のバスケットボールを象徴するものであった。

「育成」と「勝利」の両立、そして戦術・組織・文化の融合——コーリー・ゲインズHCが築こうとしているのは、単なる 強いチーム ではなく、 未来に繋がるチーム である。

2026年のFIBA女子ワールドカップに向けて、コーリーJAPANはすでに歩みを進めている。そしてその歩みは、GL3x3をはじめとした次世代バスケットボールの道しるべにもなっていくだろう。